「サンガー法」とは簡単に言うとDNAの塩基配列を決定するため遺伝子検査です。

そして「ダイターミネーター法」はサンガー法を利用して、より簡単にDNAの塩基配列を読みやすくしたものです。

これからそれぞれについて詳しく説明していきます。

サンガー法の原理

1.まずはPCR法で読み込みたい鋳型DNAを増幅させる。

PCRという技術を用いて特定のDNA領域を増幅させます。ここで増幅させるのは、たくさんのDNAの鋳型がないと塩基配列をうまく読み込めないためです。つまり、材料をたくさん用意しておくためだと考えましょう。

2.鋳型をもとにDNAを複製し、様々な長さのDNA断片を合成する

複製に必要なものは、鋳型DNA 、DNAを複製する酵素であるDNAポリメラーゼ、複製するために必要なプライマー、dNTP(A,G,C,Tのヌクレオチド)、1種類のddNTP(ジデオキヌクレオチド)です。

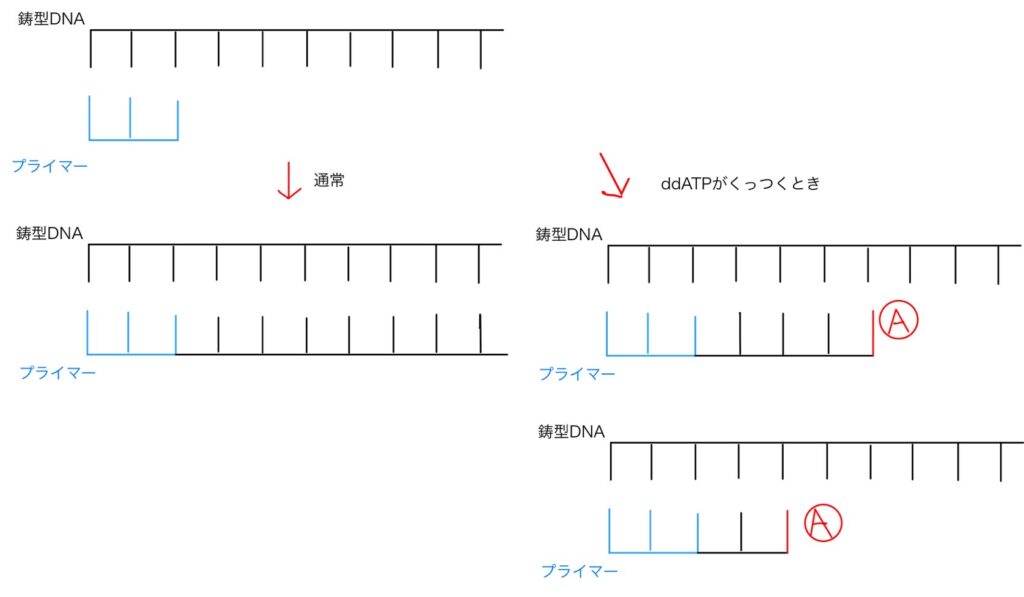

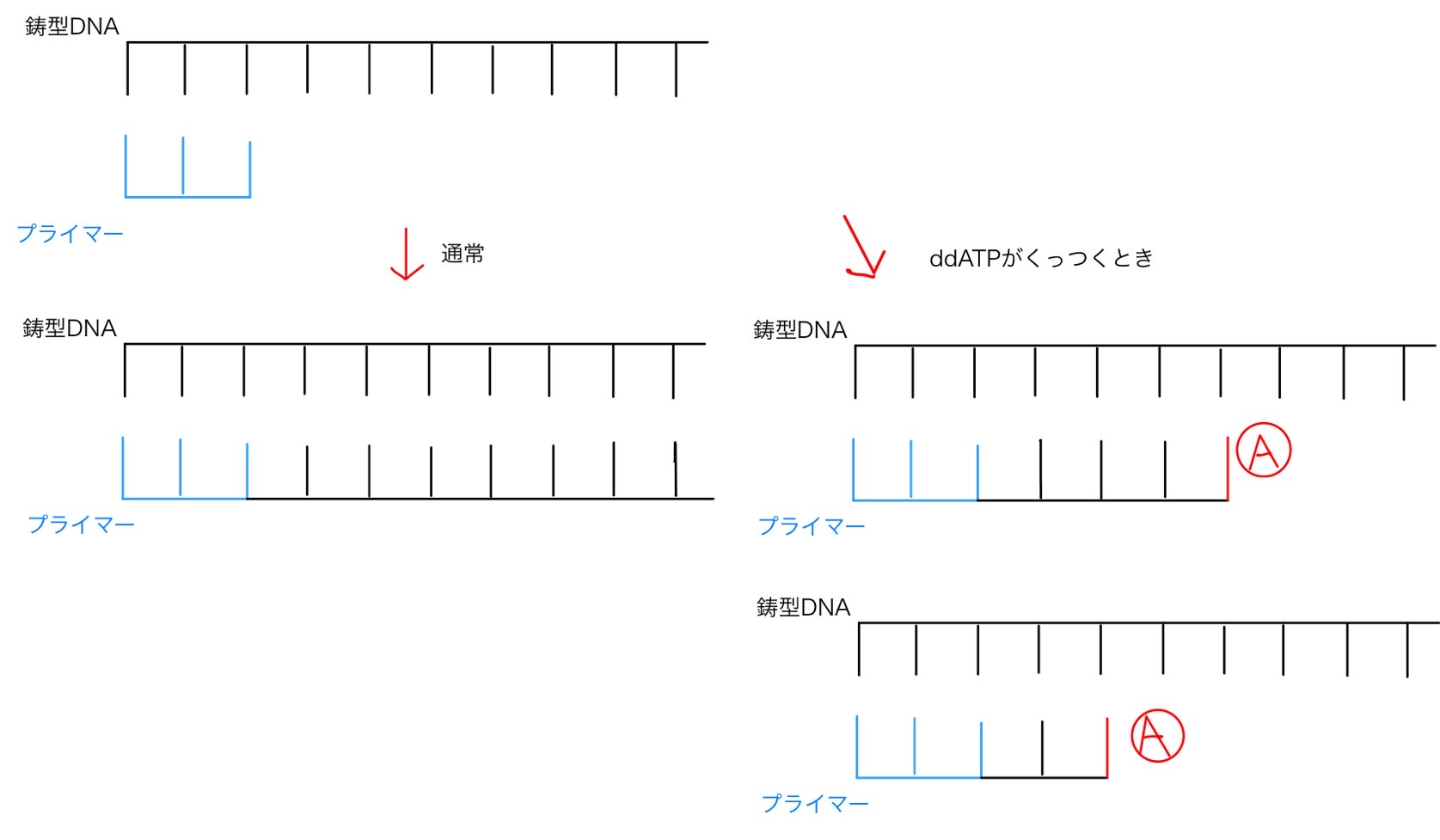

複製反応は、まず初めに鋳型DNAにプライマーがくっつきます。次にDNAポリメラーゼによって相補的なdNTPがくっつき伸長反応が進み、DNAが複製されていきます。

ここではddNTPをddATPだけ入れたとすると、伸長反応時に鋳型DNAddATPがくっつくと伸長反応は停止します。ddATPが鋳型DNAにくっつくのはランダムなので様々な長さの末端がアデニンのDNA断片が出来上がります。

3.電気泳動を行い、塩基配列を読む

同様な方法でddGTP、ddCTP、ddTTPを入れた場合での複製を行います。こうすることで末端が違う、長さの異なるDNA断片が出来上がります。

この出来上がったDNA断片をそれぞれ電気泳動にかけることでDNAの塩基配列を読むことができます。電気泳動では短いDNA断片が下まで行くので、下から読み取っていくとDNA塩基配列を読むことができます。

ダイターミネーター法

サンガー法との違い

サンガー法と基本的な原理は同じです。異なるところは、ddNTPそれぞれに蛍光マーカーされていることです。塩基配列を読むときにはシークエンサーという機械が、キャピラリー電気泳動というものを用いながらそれぞれのDNA断片と蛍光マーカーを認識し、読み込むことで塩基配列を読み込むことができます。

メリット

- ddNTPを別々ではなく一緒に用いて複製することができる

- 長い塩基数を読み込むことができる

コメント