バンコマイシン(VCM)は病院実習で触れる大事なお薬ですね。

病院実習や国家試験対策にもなるのでぜひ読んでいってください。

バンコマイシンとは?

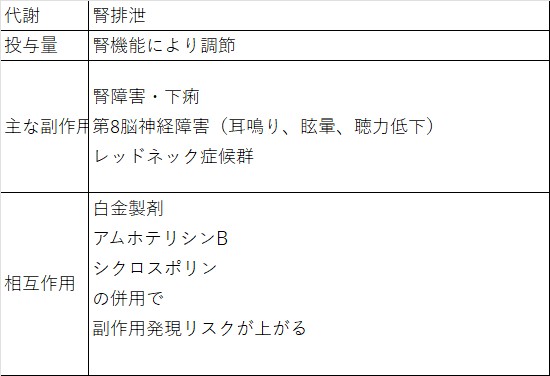

バンコマイシンはグラム陽性菌に強い抗菌作用を持ったグリコペプチド系抗菌薬です。よく抗MRSA薬として使われますよね。

覚えておくべき副作用としては腎障害、第8脳神経障害(聴覚障害)、レッドネック症候群です。この3つは必ず覚えておきましょう。

レッドネック症候群とは首のかゆみ、首が赤くなってしまう症状です。この症状が現れる場合は投与開始後すぐに現れる可能性が高いので、病院実習では投与中に副作用が出ていないか確認してみましょう。

投与時間についても覚えておきましょう。60分以上かけて投与するようにします。こうすることでレッドネック症候群が起こる可能性を下げることができます。

TDMとは

TDMとはTherapeutic Drug Monitoringの略で、「薬物血中濃度モニタリング」のことです。

TDMは有効濃度の確保、副作用の回避が目的です。特にバンコマイシンは必ずTDMを行わなければなりません。

バンコマイシンでTDMを行う意義とは?

バンコマイシンは血中のAUC/MICを用いてTDMを行っていきます。TDMを行うことで、腎機能障害がほぼ起こらなくなります。

中にはトラフ値でTDMを行うと習ったことがある人がいるかもしれません。しかし、トラフ値は有効血中濃度を確保する目的なので、腎機能障害リスクは回避することができません。その点、AUC/MICを用いることで腎機能障害リスクも下げ、有効血中濃度も確保することができます。

実際のTDMの方法

解析ソフトを使用する

まずバンコマイシンのTDMは「PAT」という解析ソフトを用いて投与量を計算します。もし使う場合は必ずPATの左上にある使用目的を臨床以外に変えてから使用しましょう。そうしないと、データが登録されてしまい、母集団のデータに影響が出てしまうので必ず変えましょう。

このソフトは誰でも使えるので気になったらググってみてください。

解析ソフトでの投与計画

治療目標濃度

AUC/MICを用いてTDMを行っていくと先ほども述べましたが、AUC/MICは400-600を目指して投与計画を行っていきます。600以上になると腎障害リスクが上がり、400未満であると治療効果が現れない可能性があるためです。

投与方法

静脈注射で12時間ごとに1日2回投与します。バンコマイシンは腎排泄なので腎機能によっては、1日1回になる場合もあります。

負荷投与

次に考えなければいけないことは、AUC/MIC:400-600を目指すために初回のみ負荷投与をしなければなりません。負荷投与というのは早期有効血中濃度を目指し、早期治療を行うためです。実際の投与量は解析ソフトを用いて、24時間~48時間のAUC/MICが450前後になるよう考えなければなりません。

採血タイミング

採血のタイミングもとても重要です。軽症患者で腎機能正常者の場合は定常状態だと考えられる4-5回投与直前(投与前30分以内)に採血を行います。

重症・複雑性MRSA、腎機能低下、利尿薬、タゾピペの併用などの腎機能低下リスクのある患者は2点採血で精度が上がるため、2点採血が勧められています。これらの患者は定常状態前の3回投与前後に2採血をします。(1日2回投与なら翌日、1日1回投与なら3日目)

1時間後に採決するのはバンコマイシンが血液から細胞に移行した後であると考えられるためです。

1回目のTDMが終わった後は、週に1度採血しTDMを行います。投与量を変更した場合には、1週間より短い間隔で採血しTDMをします。

コメント